本文

そでがうらってどんなまち

房総半島の中ほど、人口約6万6千人の小さな市が、いま注目を集めています。

東京湾アクアラインの千葉県側に隣接する袖ケ浦市は、全国的な人口減少にもかかわらず、10年間で約4,100人(約6%)も人口が増加。(平成26年~令和6年集計)

新たなまちづくりが進む袖ケ浦駅の海側地区では、20~30代の子育て世代が県内をはじめ東京、神奈川方面からも転入し、新しい生活を始めています。

なぜ今、袖ケ浦が選ばれるのか。袖ケ浦のまちの魅力を少しだけご紹介します。

羽田空港へ22分 品川駅へ44分 高速バスで快適アクセス

|

アクアライン高速バスの充実したネットワーク |

確実に座れるアクアライン高速バスで快適通勤 |

アクアライン高速バスのネットワークが充実し、都心へのアクセスが便利な袖ケ浦。袖ケ浦バスターミナルからは、東京、品川、新宿、渋谷、横浜、川崎、羽田空港へ直通のバスが毎日運行しています。例えば、品川駅へは最短で44分。上りは1日49便もあり、朝夕の時間帯は5~10分間隔で運行しています。お帰りが遅くなっても、品川駅発の最終バスは23時台まであるので安心。

都心方面へ多くの方が高速バスで通勤していますが、そのメリットは満員電車と違い確実に座れること。Wi-Fi環境が整った車内で、コーヒーを片手に読書やメールチェックをしながらゆったりとした通勤ができます。

人口は10年で約4,100人増加、子育て世代に選ばれるまち

|

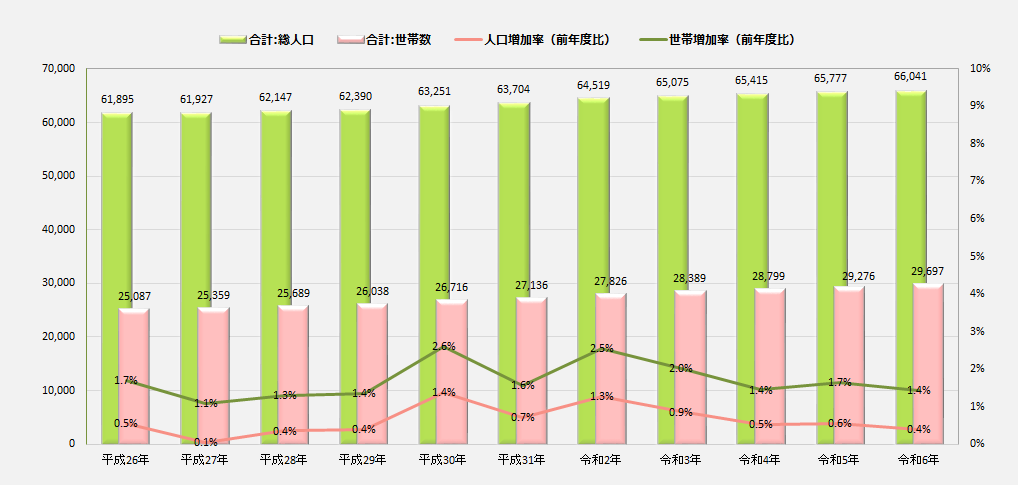

袖ケ浦市の人口推移のグラフ |

全国的な人口減少にもかかわらず、袖ケ浦市の人口は右肩上がりに増え続けています。令和6年には66,000人を突破し、この10年間で約4,100人も増加。20代から30代の子育て世代を中心に市外からの転入者が増加しており、若い世代から住みたいまちとして選ばれています。

2021年(1月~12月)の千葉県市町村別人口増減率では、流山市、印西市、美浜区に次ぐ県内第4位の人口増加率(0.66%)となっています。近年では東京都や神奈川県からも転入超過となるなど、アクアラインの対岸の地域からも袖ケ浦に移り住む方々が増えています。

JR内房線の袖ケ浦駅前では土地区画整理による新たなまちづくりが完了し、駅前にはショッピングモールやビジネスホテルなどが開業、近隣市のアウトレットモールやコストコなどへのアクセスの良い街が形成されています。

保育定員を10年で2倍に 充実した子育て・教育環境

|

保育所の広い園庭で遊ぶ子どもたち |

図書館を使った調べ学習コンクールで全国一の成績 |

袖ケ浦市では、以前から子育て・教育環境の充実に取り組んできました。保育施設の新規開設や既存保育施設の定員拡大を行い、最近の10年間で保育定員を約2倍に拡充。公立保育所、私立保育園、認定こども園、小規模保育・家庭的保育施設など多様な施設があり、休日保育、病後児保育、病児保育などの支援にも取り組んでいます。

子育て支援としては、高校3年生までの医療費助成、ファミリーサポートセンターの設置、放課後児童クラブ(学童保育)の充実なども進めています。

小・中学校の学校教育にも力を入れており、図書館を使った調べ学習の推進や通常の学級担任とは別に学習面や生活面をサポートする教員を手厚く配置。そのほかにも、房総の豊かな自然環境を活用した「そでがうらわんぱくクエスト」の開催や自然体験活動など特色のある教育に取り組んでいます。

そでがうらの子育て・教育に関するインタビュー記事一覧へ(内部リンク)

工業、農業、商業、サービス業 多様な働き方が可能なまち

|

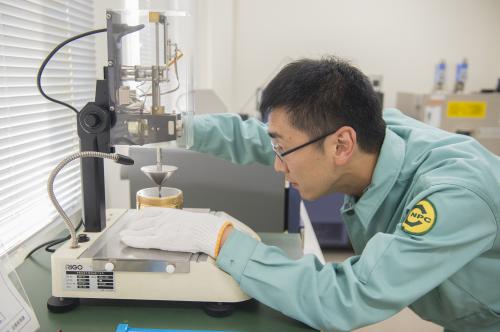

臨海部や椎の森工業団地には数多くの企業が立地 |

JAと連携し新規就農者への支援も充実しています |

袖ケ浦では、暮らす人それぞれに合った多様な働き方が可能です。都心方面へ通勤する方も多いですが、市内にもさまざまな「はたらく場」があります。臨海部には、エネルギー・石油化学系を中心に大手企業が立地しており、製造管理や研究開発部門で多くの方が働いています。一方で、内陸部には、緑豊かな田園風景や肥沃な大地が広がり、稲作、畑作、酪農、養鶏も盛んです。

また、医療・福祉サービス、商業施設などでは女性も多く活躍。最近では、新たにカフェなどの飲食業、子育て支援サービスなどを起業する若い方も増えています。

そでがうらでの働き方に関するインタビュー記事一覧へ(内部リンク)

市民参加で もっと暮らしやすく もっと安心できるまちへ

|

地域住民が育てたコスモスが咲くフワラーライン |

災害に強いまちへ 地域の防災活動の取り組み |

市民と行政が一緒にまちづくりに取り組んでいる袖ケ浦では、平成29年に「袖ケ浦市みんなが輝く協働のまちづくり条例」を策定しました。現在では、福祉、教育、まちづくりなどさまざまな分野に協働の取り組みは広がっています。子育て家族を支援するファミリーサポートセンター、地域の高齢者の送迎サービス、里山の保全や農道などの植栽、自主防災組織による防災活動など、市民ひとりひとりがそれぞれの分野でネットワークをつくり、安心で暮らしやすいまちづくりに参加しています。

そでがうらの暮らしに関するインタビュー記事一覧へ(内部リンク)