本文

命を守る「予防救急」

「予防救急」とは?

「予防救急」という言葉をご存じでしょうか?

救急車で搬送されるような病気やケガの中には、日常のちょっとした心がけで防ぐことのできるものがあります。救急車を呼ばなくてはならないような病気やケガを未然に防ぐために日頃から気を付けるポイントを知り、意識して行動することを「予防救急」といいます。

どのような人が、どのような病気やケガを、どこで発生しやすいのかを知ってもらい実践していただくことが「予防救急」につながります。

「事故を未然に防ぐこと」この取り組みを「予防救急」といいます。

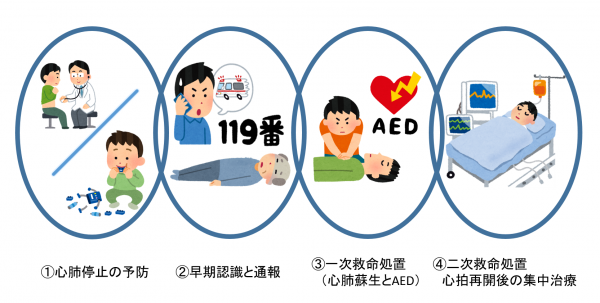

また、予防救急は「救命の連鎖」における【(1)心肺停止の予防】に該当します。

図:救命の連鎖

予防できる病気・ケガ

●転倒(お風呂場、少しの段差、階段、玄関など)

普段歩き慣れている道や安全だと思われる住宅内で多く発生しており、転倒の状況やぶつけた部位によっては大きな事故につながります。

⑴予防のポイント

・濡れた床、滑りやすいものをそのままにしない

・コードなどつまづく原因になりやすい物を片付け、整理整頓する

・廊下や階段、玄関などに滑り止めをする

⑵転倒した時は

●やけど(アイロン、熱い飲み物など)

住宅内で多く発生しており、やけどが広範囲に及ぶと大きな事故につながります。

⑴予防のポイント

・火を扱うときは、近づきすぎないように注意する

・炊飯器や電気ポッドなどの高温の蒸気、熱湯に触れる危険がある製品は、乳幼児の行動範囲で使用しないようにする

・低温やけどに注意する

⑵やけどをした時は

●溺れたら(お風呂の水、プールなど)

海やプールだけでなく住宅内でも発生しており、防げる事故がほとんどです。

⑴予防のポイント

・こどもだけで水に近づかない、目を離さない

・水に関する危険や危険な場所をあらかじめ学習する

・浴室に水を溜めたままにしない

⑵溺れた時は

●心停止の予防

心停止の予防とは、突然死の可能性のある病気・ケガを未然に防ぐことです。

小児の主な原因には、ケガ・溺水・窒息などがありますが、これらの多くは日常生活の中で注意することで予防できるものです。成人の主な原因は、急性心筋梗塞や脳卒中です。これらは生活習慣病とも呼ばれており、生活習慣の改善で発症のリスクを低下させることも大切な予防の一つです。病気の初期症状に気づき、少しでも早く救急車を呼ぶことも心停止の予防のために重要なことです。