本文

高額介護合算療養費

※社会保険加入者の方は、加入している健康保険にお問い合わせください。

概要

現在、医療保険制度(国民健康保険、後期高齢者医療保険、社会保険など)においては高額療養費、介護保険制度においては高額介護(予防)サービス費の支給によって、それぞれの制度で負担の軽減を図っています。

しかし、医療保険と介護保険のそれぞれの負担が長期間にわたって重複して生じている世帯にあっては、高額療養費及び高額介護(予防)サービス費の支給を受けてもなお重い負担が残ることがありました。

そのため、医療保険と介護保険における1年間分の自己負担額の合算額について限度額を設け、その限度額を超えたものについて「高額介護合算療養費」として支給し、さらなる負担の軽減を図ります。

支給を受けるための要件

1 計算期間

毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間

2 対象

国民健康保険と介護保険の両方に自己負担がある世帯で、かつ、自己負担額が年間の限度額(別表)を超える世帯。

ポイント

- 医療保険または介護保険の自己負担額のいずれかが0である場合は対象となりません。

- それぞれの制度で、高額療養費もしくは高額介護(予防)サービス費の支給を受けることができる場合には、その支給額を控除した分が高額介護合算療養費の計算対象となります。

- 計算の結果、支給金額が500円以下の場合は支給されません。

- 入院、入所時の食費・居住費、福祉用具購入費や住宅改修費の1割負担分、保険の効かない差額ベッド代などは合算の対象となりません。

- 70歳未満の場合、1カ月に21,000円未満の自己負担は合算の対象外です。

別表

合算した場合の限度額(年額/8月~翌年7月)

70歳未満の人

| 所得区分 | 限度額 | ||

|---|---|---|---|

| 住民税課税世帯 | 所得901万円超 | ア | 212万円 |

| 所得600万円超901万円以下 | イ | 141万円 | |

| 所得210万円超600万円以下 | ウ | 67万円 | |

| 所得210万円以下 | エ | 60万円 | |

| 住民税非課税世帯 | オ | 34万円 | |

70歳以上75歳未満

| 所得区分 | 限度額 | ||

|---|---|---|---|

| 現役並み所得者 | 3 | 課税所得690万円以上 | 212万円 |

| 2 | 課税所得380万円以上 | 141万円 | |

| 1 | 課税所得145万円以上 | 67万円 | |

| 一般 | 課税所得145万円未満等 | 56万円 | |

| 低所得者2 | 31万円 | ||

| 低所得者1 | 19万円 | ||

3 申請及び支給

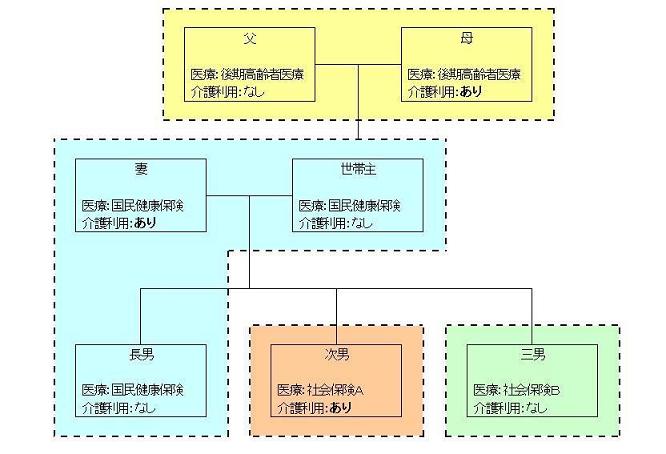

具体例

各医療保険者ごとに支給申請をします。(上の例図と見比べて説明をご覧ください)

- 父、母の申請先

後期高齢者医療保険(申請窓口は保険年金課)

- 世帯主、妻、長男の申請先

国民健康保険(申請窓口は保険年金課)

- 次男の申請先

社会保険A(申請に関してはお勤め先もしくは加入している健康保険へお問い合わせください)

- 三男の申請先

介護保険の利用がないため申請対象外

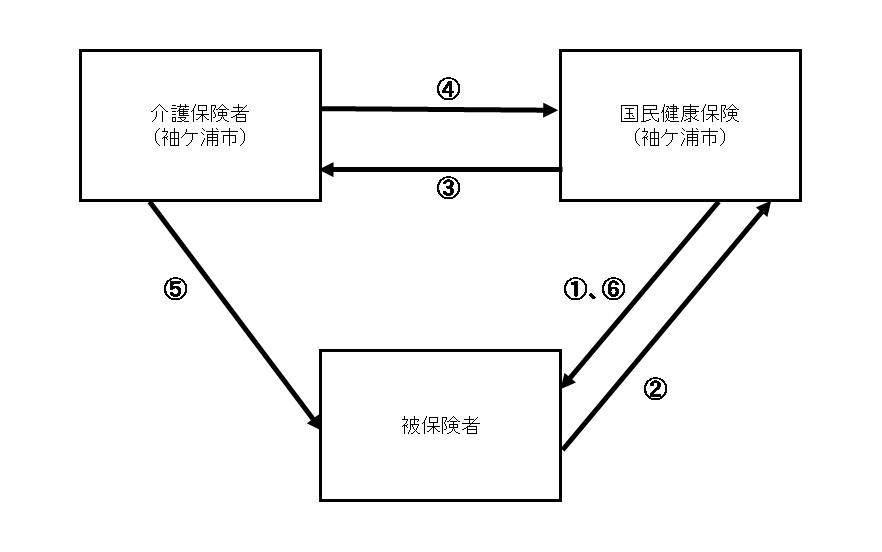

4 申請から支給までの流れ

(1)支給対象となる方には年に一回通知をお送りいたします。

(2)自己負担額証明書兼支給申請書を国民健康保険に提出します

(3)医療の自己負担額を介護保険者に連絡します

(4)介護分の支給額を国民健康保険に連絡します

(5)介護分について按分した額を介護保険者から支給します

(6)国民健康保険について按分した額を国保から支給します

申請手続きに必要なもの

(1)お送りした申請書

(2)手続きにいらっしゃる方の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど顔写真入りのもの1点、または、医療受給者証とキャッシュカードなど名前の確認できるもの2点)

(3)振込を希望する口座の通帳またはキャッシュカード

※同一世帯以外の代理の方が手続きする場合は委任状(様式例のページ)及び代理の方の顔写真付の公的身分証も必要となります。

計算期間中、国民健康保険のみに加入していた場合

保険年金課から、支給対象者にのみ支給申請のお知らせを発送します。

計算期間中、後期高齢者医療保険のみに加入していた場合

千葉県後期高齢者医療広域連合から対象者に通知される予定になっています。申請窓口は保険年金課ですが、詳細はその通知をご覧ください。

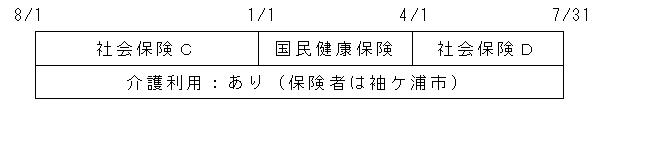

計算期間中に医療保険が変わった場合

毎年7月31日に加入していた医療保険へ支給申請を行います。

社会保険C、国民健康保険及び介護保険へ自己負担額証明書の交付を申請し、交付された自己負担額証明書を持って社会保険Dへ支給申請を行います。

その後、社会保険Dは支給額を算出し、社会保険C、国民健康保険及び介護保険へ、支給額を連絡します。医療分の支給額はそれぞれの医療保険者で按分し支給を行い、介護分は介護保険者から支給されます。

問い合わせ

国民健康保険担当 保険年金課 0438-62-3031(直通)

後期高齢者医療保険担当 保険年金課 0438-62-3092(直通)

介護保険担当 高齢者支援課 0438-62-3206(直通)