本文

(終了しました)令和4年度郷土博物館開館40周年記念企画展「富士山-畏れ・敬い・憧れ-」

印刷用ページを表示する

更新日:2024年4月1日

12月18日(日曜日)まで

絵馬「富士山図」 大正2年(1913) 姉崎斎堤等義作 蔵波八幡神社所蔵

どうして私たちは、こんなに富士山が好きなんだろう

西上総の人びとにとって、富士山はとても身近な存在です。 朝・昼・夕暮れ、雄大で美しい姿を見せる富士山に、人びとは 畏敬と憧れをこめて、心の支えや創作の糧としてきました。 今回の企画展は開館40周年を記念して、博物館ボランティア である市民学芸員と協働で、「それぞれが思う」富士山を追及 しました。市民学芸員たちが見て、歩いて、考えて、たどりついた 「いろいろな富士山」をご覧ください。

1富士山の謎に挑む -北斎の神奈川沖はどこの風景?-

葛飾北斎の代表作の1つ「富嶽三十六景 神奈川沖浪裏」 。タイトルをそのままとらえると、神奈川宿沖の風景となりますが、実際に神奈川宿から海を眺めるとこのようには見えないので、これはどこの風景?という謎に、市民学芸員 が挑戦しました。

【主な展示資料】

葛飾北斎「富嶽三十六景 神奈川沖浪裏」(千葉市美術館所蔵)パネル、武志伊八郎信由「波に宝珠」(行元寺所蔵)パネル、「小笠原嶋ヨリ武蔵内海伊豆相模房上総海辺絵図」(館山市立博物館所蔵)、絵馬「五大力船模型」(代宿迦具土神社所蔵)他

葛飾北斎の代表作の1つ「富嶽三十六景 神奈川沖浪裏」 。タイトルをそのままとらえると、神奈川宿沖の風景となりますが、実際に神奈川宿から海を眺めるとこのようには見えないので、これはどこの風景?という謎に、市民学芸員 が挑戦しました。

【主な展示資料】

葛飾北斎「富嶽三十六景 神奈川沖浪裏」(千葉市美術館所蔵)パネル、武志伊八郎信由「波に宝珠」(行元寺所蔵)パネル、「小笠原嶋ヨリ武蔵内海伊豆相模房上総海辺絵図」(館山市立博物館所蔵)、絵馬「五大力船模型」(代宿迦具土神社所蔵)他

絵馬「五大力船図」明治30年(1897)代宿迦具土神社所蔵

2畏れる-神なる山への祈り-

富士山は、有史以来何度も噴火を繰り返してきた火山です。富士山信仰の始まりは、荒ぶる神を鎮めるための祈りでした。

ここえは、噴火の脅威や原始からの富士山信仰、富士山にまつわる伝説や物語について考えます。

【主な展示資料】

『伊能景利日記』(個人蔵・伊能忠敬記念館保管)、伊能景利収集の火山毛等(伊能忠敬記念館所蔵)、岩井遺跡出土石棒(富津市教育委員会所蔵)、絵馬「富士巻狩図」(率土神社所蔵)他

富士山は、有史以来何度も噴火を繰り返してきた火山です。富士山信仰の始まりは、荒ぶる神を鎮めるための祈りでした。

ここえは、噴火の脅威や原始からの富士山信仰、富士山にまつわる伝説や物語について考えます。

【主な展示資料】

『伊能景利日記』(個人蔵・伊能忠敬記念館保管)、伊能景利収集の火山毛等(伊能忠敬記念館所蔵)、岩井遺跡出土石棒(富津市教育委員会所蔵)、絵馬「富士巻狩図」(率土神社所蔵)他

富士山宝印 当館蔵

3敬う-富士を目指す人びと-

富士山が遥拝から登拝の対象となったのは平安時代後期のこと。その後、15 世紀には修験者に引率された庶民の登山も盛んになり、16世紀には民間信仰 である富士講が確立されました。富士講では積み立てをして、くじ引きなどによ り代表者が登拝する代参で、多くの人が富士登山の夢をかなえました。また一 方で、登拝できない村人のため等に、富士塚を建立することも行われました。 ここでは、富士講による富士参詣のようすや富士山を信仰する人びとの思いを、 たくさんの資料から読み解きます。

【主な展示資料】

絵馬「富士山参詣図」(三ツ作神社所蔵)、富士参詣の記念写真(率土神社所蔵)、『富士代参番鬮帳』(鴨川市教育委員会所蔵)、『富士山日記』(個人蔵・千葉県文書館保管)、お伝え・オフセギ(八千代市立博物館所蔵)他

富士山が遥拝から登拝の対象となったのは平安時代後期のこと。その後、15 世紀には修験者に引率された庶民の登山も盛んになり、16世紀には民間信仰 である富士講が確立されました。富士講では積み立てをして、くじ引きなどによ り代表者が登拝する代参で、多くの人が富士登山の夢をかなえました。また一 方で、登拝できない村人のため等に、富士塚を建立することも行われました。 ここでは、富士講による富士参詣のようすや富士山を信仰する人びとの思いを、 たくさんの資料から読み解きます。

【主な展示資料】

絵馬「富士山参詣図」(三ツ作神社所蔵)、富士参詣の記念写真(率土神社所蔵)、『富士代参番鬮帳』(鴨川市教育委員会所蔵)、『富士山日記』(個人蔵・千葉県文書館保管)、お伝え・オフセギ(八千代市立博物館所蔵)他

富士参詣の記念写真 昭和14年(1939) 率土神社所蔵

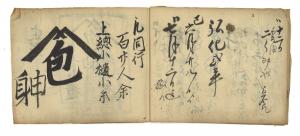

『富士山道中』 弘化2年(1845) 当館蔵

4憧れる-富士への思い-

富士山は、その美しさや唯一無二の存在感から、古来より多くの 芸術作品等にその姿を刻まれてきました。

ここでは、富士山の描かれた作品や歌などから、人びとの心に映 った富士山の姿を探ります。

【主な展示資料】

歌川広重「不二三十六景 上総木更津海上」「富士三十六景 上総黒戸の浦」他(木更津市郷土博物館金のすず所蔵)※11月6日までと11月8日かれで一部展示替えがあります。

定方塊石「富士見六景」(木更津市郷土博物館金のすず所蔵)、歌川広重「富士二十図」複製(菱川師宣記念館所蔵)

富士山は、その美しさや唯一無二の存在感から、古来より多くの 芸術作品等にその姿を刻まれてきました。

ここでは、富士山の描かれた作品や歌などから、人びとの心に映 った富士山の姿を探ります。

【主な展示資料】

歌川広重「不二三十六景 上総木更津海上」「富士三十六景 上総黒戸の浦」他(木更津市郷土博物館金のすず所蔵)※11月6日までと11月8日かれで一部展示替えがあります。

定方塊石「富士見六景」(木更津市郷土博物館金のすず所蔵)、歌川広重「富士二十図」複製(菱川師宣記念館所蔵)

「袖ケ浦から見た富士山」

よく見ると、登山道がはっきりと写っています。(撮影 韮塚聖明)

よく見ると、登山道がはっきりと写っています。(撮影 韮塚聖明)

関連イベント

関連講座

「房総の富士講と富士塚」

講師 髙橋 克氏(江戸川大学教授)

11月5日(土曜日)13時30分~

定員40名 参加費100円

会場 根形公民館 視聴覚室

「内房の富士塚めぐり」バスツアー

11月10日(木曜日)8時30分~

参加費200円(保険代等、食事代別)

※講座とバスツアーは電話でお申込ください。

展示解説会

10月8日(土曜日)、11月26日(土曜日)、12月10日(土曜日)

各回13時30分~(申込不要)

「房総の富士講と富士塚」

講師 髙橋 克氏(江戸川大学教授)

11月5日(土曜日)13時30分~

定員40名 参加費100円

会場 根形公民館 視聴覚室

「内房の富士塚めぐり」バスツアー

11月10日(木曜日)8時30分~

参加費200円(保険代等、食事代別)

※講座とバスツアーは電話でお申込ください。

展示解説会

10月8日(土曜日)、11月26日(土曜日)、12月10日(土曜日)

各回13時30分~(申込不要)