本文

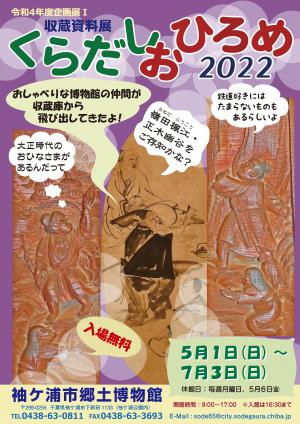

(終了しました)令和4年度収蔵資料展「くらだし・おひろめ2022」

印刷用ページを表示する

更新日:2024年4月1日

近年博物館に収蔵された寄贈・寄託資料を中心に蔵出し・お披露目します

7月3日(日曜日)まで

世界中どの地域でも、人びとは道具を使って生活し、文字等を使って通信や記録をします。そして、そのような道具や記録が運よく後世まで残り、博物館まで届けられたら、保管・研究・展示される収蔵資料となります。

今回の企画展は、近年博物館に寄贈・寄託された資料の中から、特に見ごたえのあるものや歴史的に貴重なものをピックアップして紹介します。どの資料も、代々所蔵された方が大切に保管してきてくれたおかげで、今日皆さんにお披露目することができるものです。資料が現代まで引き継がれ、博物館まで到着したことの奇跡を体感してください。

今回の企画展は、近年博物館に寄贈・寄託された資料の中から、特に見ごたえのあるものや歴史的に貴重なものをピックアップして紹介します。どの資料も、代々所蔵された方が大切に保管してきてくれたおかげで、今日皆さんにお披露目することができるものです。資料が現代まで引き継がれ、博物館まで到着したことの奇跡を体感してください。

展示紹介

旧家のしつらえ

季節の花鳥風月を生活に取り入れる。漢詩に親しみ、故事に倣う。日本人は古来より、そのような風流を楽しみ、生活の潤いとしてきました。

ここでは、地域で旧家と呼ばれた家に残されていた、見事な調度品を紹介します。正木幽谷・嶺田楓江といった、幕末から明治に地域で活躍した文化人たちの作品もあります。

・正木幽谷(まさきゆうこく) 書の屏風

・嶺田楓江(みねだふうこう)の書と正木幽谷の画賛がある襖 他

季節の花鳥風月を生活に取り入れる。漢詩に親しみ、故事に倣う。日本人は古来より、そのような風流を楽しみ、生活の潤いとしてきました。

ここでは、地域で旧家と呼ばれた家に残されていた、見事な調度品を紹介します。正木幽谷・嶺田楓江といった、幕末から明治に地域で活躍した文化人たちの作品もあります。

・正木幽谷(まさきゆうこく) 書の屏風

・嶺田楓江(みねだふうこう)の書と正木幽谷の画賛がある襖 他

【正木幽谷 書の屏風】

元国鉄職員の宝物

-お披露目!細家コレクション-

国鉄職員だった細家さんが、長年にわたって収集したものの一部です。

「そでがうら」をはじめ、「ながうら」や「きさらづ」など、おなじみの駅の駅名板、行先を書いたサイドボードや、ヘッドマークなど、普通では手に入らないお宝が満載です。

どれもが細家さんの鉄道への深い愛情が伝わるコレクションです。

・駅名板 ・サイドボード ・ヘッドマーク他

-お披露目!細家コレクション-

国鉄職員だった細家さんが、長年にわたって収集したものの一部です。

「そでがうら」をはじめ、「ながうら」や「きさらづ」など、おなじみの駅の駅名板、行先を書いたサイドボードや、ヘッドマークなど、普通では手に入らないお宝が満載です。

どれもが細家さんの鉄道への深い愛情が伝わるコレクションです。

・駅名板 ・サイドボード ・ヘッドマーク他

学芸員のお気に入り

学芸員のお気に入り

普段から博物館の資料を手にしている学芸員の、おすすめ・お気に入りの資料を紹介します。

展示室で学芸員に出会ったら、こだわりの解説が聞けるかも!?

・東京湾漁場図(明治41年)

・戦前の乗り物絵本

・文治五年源頼朝卿奥州征伐ノ図

・たくさんのピースをつないで修復した大きな弥生土器

学芸員のお気に入り

普段から博物館の資料を手にしている学芸員の、おすすめ・お気に入りの資料を紹介します。

展示室で学芸員に出会ったら、こだわりの解説が聞けるかも!?

・東京湾漁場図(明治41年)

・戦前の乗り物絵本

・文治五年源頼朝卿奥州征伐ノ図

・たくさんのピースをつないで修復した大きな弥生土器

【明治の東京湾漁場図と戦前の乗り物絵本。これを選んだ学芸員のこだわり解説がぎっしり!】

【文治五年源頼朝卿奥州征伐ノ図 大河ドラマ「鎌倉殿の13人」でおなじみの人たちの名前がズラリ】

【大きな弥生土器!いくつのピースをつないだのでしょう?】

台風後の蔵の中から

令和元年の秋に千葉県を襲った台風15号は、袖ケ浦市にも大きな被害をもたらし、その後、博物館には「台風で壊れた蔵を解体するので見に来てほしい」という連絡が多く寄せられました。

今回展示するのは、台風15号で壊れた蔵の中から見つかった大正時代の「おひなさま」。大正生まれの姉妹の初節句に贈られ、役目を終えた後も大切に保管されていたものです。

蔵には、今は不要になっていても、その時々で「大切だ」と思われたものが保管されています。

令和元年の秋に千葉県を襲った台風15号は、袖ケ浦市にも大きな被害をもたらし、その後、博物館には「台風で壊れた蔵を解体するので見に来てほしい」という連絡が多く寄せられました。

今回展示するのは、台風15号で壊れた蔵の中から見つかった大正時代の「おひなさま」。大正生まれの姉妹の初節句に贈られ、役目を終えた後も大切に保管されていたものです。

蔵には、今は不要になっていても、その時々で「大切だ」と思われたものが保管されています。

職人道具の粋

寄贈者さんの家は農家ですが、お父さんの代までは農閑期などに依頼されて、木の伐採を行っていました。

実は、とあるBSテレビ番組でも紹介されたという、用途に合わせて作られたさまざまな鋸などの木挽き道具を紹介します。

寄贈者さんの家は農家ですが、お父さんの代までは農閑期などに依頼されて、木の伐採を行っていました。

実は、とあるBSテレビ番組でも紹介されたという、用途に合わせて作られたさまざまな鋸などの木挽き道具を紹介します。

資料整理の現場から

博物館には、資料整理を専属でしている人がいます。資料整理の最前線だから見つけた、わかったという、現場の人しか知らない、秘密のお話を紹介します。

今の姿を永遠に

博物館では、温度・湿度を調整した収蔵庫で資料を保管していますが、発掘調査で見つかった出土品や劣化が進んだものなどは、クリーニングや修復、保存処理が必要な場合もあります。

ここでは、保存処理などにより「未来へ残る永遠の姿」を手に入れた資料とその技術を紹介します。

他にも、市制施行の年、袖ケ浦公園まつりでお餅をつけて投げられた矢など、思わず「へぇ~」となる資料を紹介します!

博物館には、資料整理を専属でしている人がいます。資料整理の最前線だから見つけた、わかったという、現場の人しか知らない、秘密のお話を紹介します。

今の姿を永遠に

博物館では、温度・湿度を調整した収蔵庫で資料を保管していますが、発掘調査で見つかった出土品や劣化が進んだものなどは、クリーニングや修復、保存処理が必要な場合もあります。

ここでは、保存処理などにより「未来へ残る永遠の姿」を手に入れた資料とその技術を紹介します。

他にも、市制施行の年、袖ケ浦公園まつりでお餅をつけて投げられた矢など、思わず「へぇ~」となる資料を紹介します!

開館時間

午前9時から午後5時まで

(入館は、午後4時30分まで)

(入館は、午後4時30分まで)

休館日

毎週月曜日

入場料

無料