本文

農業センター ステップアップ講座実施報告(2024~2025年)

ステップアップ講座は「野菜栽培講習会」を受講し修了した方が、販売へ向けて年間を通した野菜作りをする講座です。

ここでは実施した講座の内容を、簡単に紹介し報告しています。

何の野菜を作るか選び、播種・育苗・栽培・収穫・次の作付けへと考えて協力しながら実践するものです。

ほ場(畑)を使って栽培管理し、収穫した物を販売する時の袋詰めなどを行ないます。

2025年度

6月27日(金曜日) 9時30分から

第30回『ステップアップ講座』です。

夏野菜各種収穫体験と脇芽取りなどを実施しました。

トマトの収穫と同時に脇芽取り、誘引

・大玉トマトは虫や鳥にやられたものが多数ありました。また、かなり育ってきたため脇芽とりや誘引もやりにくくなっています。

・ミニトマトはまだ少し早いが虫や鳥などにやられたものは少なく比較的良い状態でした。

ピーマン・茄子の収穫は少し早いが、一部収穫しました。茄子の青大丸はヘタの周りにもとげがあり、収穫時にはさみでとげをカットします。そのほかヘタが緑のゼブラなどの品種も収穫しました。

きゅうりの収穫。これも脇芽があれば処理し、下部の風通しや日あたりを良くしました。

かぼちゃの実が直接地面に着くのを防ぐため、つぶしたペットボトルの枕を一部に施しました。かぼちゃは実が多いと樹に負担がかかるので注意する必要があります。

そのほかキャベツ・ 人参(クリスティーヌ)を収穫しました。

6月13日(金曜日) 9時30分から

第29回『ステップアップ講座』です。

茄子の支柱立て作業

・支柱の数が足りていれば、3本で立てるのが主枝がわかりやすい。足りない(少ない)時は、2本で立てて、あいだに紐を張る方法がある。

・三本立ての時は分枝点あたりで支柱を交差させる。主枝を誘引するのに主枝を支柱に縛ると、主枝でない枝がわかりやすく、脇芽が取りやすくなる。

・青大丸なすを剪定するときは特にとげに注意する。茎や葉脈などいろいろな場所にとげがある。

トマトの脇芽取り、ミニトマト・緑のパプリカ・ピーマン等の手入れ

・トマトの脇芽は手で取るほうが、後から脇芽が出にくい。

・ミニトマトは、花の段を避けて、上や下の脇芽を取る。

・茎が太いのは肥料が多い、または肥料が効きすぎている。この場合乱形果(らんけいか、らんか)のような、ぼこぼこのトマトになりやすい。

・ピーマンの脇芽取りは分枝しているところから下は、スッキリさせる。

玉ねぎ・人参(向陽二号)等の収穫

奥のハウスで行っている菌ちゃん農法の様子を確認したが、明確に菌が定着しているとは、確認できなかった。

質疑応答 Q 田んぼ周りの除草に苦労している。作物には除草剤がつかえないので大変。

A 選択性のある除草剤がある。イネ科には効果のないものもある。

5月23日(金曜日) 9時30分から

第28回『ステップアップ講座』です。

トマトの花や実のついてない脇芽を取る。昨年も同様の作業を行っており、また、実際に自分の畑でも行っている講習生も多く、大きいものは鋏を使って、小さいものは直接手で取りました。伸び過ぎたものは仮支柱に誘引し麻ひもで固定しました。

トマト本支柱立て作業。クロス支柱に横棒と筋交いを入れ、スズランテープと麻ひもで固定するやり方を覚えました。

特に、二本の支柱を十字に麻ひもで固定する縛り方を、実際の支柱を使って練習しました。

ニンニクは収穫し、ハウスの中へ持ち込んで、自然乾燥をするため並べました。

その他、そら豆(品種:陵西一寸・打越一寸・三連)や ジャガイモ(品種:とうや)・人参を収穫した。ジャガイモは大きく、色も良いようであるが、あまり大きいイモなどには割れが入ったものが見られました。とうやという品種は比較的割れを生じやすいとのことです。

5月9日(金曜日) 9時30分から

第27回『ステップアップ講座』です。

前回に引き続き、今度はサツマイモ畑の準備作業を行いました。

・畝間110cmで畝づくりを行う。最初にロープを畑の両端を起点に設置し、足で踏んで、機械でマルチをかける際の目安となる中心線を作る。

・線虫の殺虫剤を中心線に沿って撒き、その後に少し広めに肥料を撒く。

・肥料は市販の7-7-10のものを使う。サツマイモは3-10-10とされているのでチッソ成分で考えて肥料を規定量の半分とし、3.5は3とみなして残りを過リン酸石灰で調整する。

成長した大根の計測を行う。

長さはメジャーで、重さは水平を取って台秤を置き、計測した。個体差は大きいものの、おおむね葉は35cm前後、根は40cm前後、太さ10cm前後、重さは2100g前後だった。

・新じゃがの早生白(わせしろ)の試し掘り、その他、スナップエンドウ・絹さや、玉ねぎ・人参・レタスを収穫しました。

4月25日(金曜日) 9時30分から

第26回『ステップアップ講座』です。

トマトとなすとオクラの畝を作り、肥料をまき、マルチングをしました。

・トマトは畝間135cm、なす、オクラは95cmとしている。

・ロープを張って目安となる線をつける。この線は機械でマルチをかけるときの目標となるので消さないようにすること。

・肥料を施すにあたり、面積から使用量だけバケツに取る。肥料は市販の家庭用のもの(N7-R7-K10-MG1.5)を使用し、N(チッソ)が必要とされる量を基本に散布する。この際、過リン酸石灰を混ぜて不足するR(リンサン)の量を調整するとよい。

・なすは、トマトより肥料が必要。オクラは中間ぐらい。

・家庭用の市販肥料は農家用の肥料(15-15-15)などと比べると成分が薄いが、均等にまきやすく、使いやすさもある。

・指導員が管理機を使ってマルチをかぶせた後、端の部分に鍬で土を寄せた。

その他、絹さや、玉ねぎ、大根を収穫しました。

4月11日(金曜日) 9時30分から

第25回『ステップアップ講座』です。新年度となり、一人を除き、前年度講習生を継続しての講座となります。

今回は夏野菜の苗生育状況や、ラッキョウ、ニンニク、ネギや、えんどう豆、そら豆の生育状況などをチェックしました。えんどう豆は豆入りのさやも確認できました。

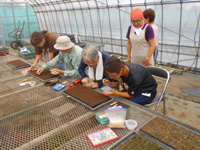

実際の手を動かす実習としては、トマト(品種サターン)の苗を、連結ポットから単独10.5cmスリット入りポリポットに植え替える作業を、受講者全員で行いました。なお、ナス苗は一回り大きい12cmポリポットが望ましいそうです。

2024年度

3月21日(金曜日) 9時30分から

第24回『ステップアップ講座』です。

最初に前回作成した菌ちゃん農法の畝に枯葉を入れました。

枯葉は水気のないものを入れること。水気があると腐ってしまうそうです。

ほぐした畝に水をやり、枯葉をまき土をまぶします。そして幅95センチメートルのマルチを掛け、空気穴を開けました。

次にそら豆の整枝を行いました。バランス良く一株で8~10本残すようにしました。

休憩後、ガラス温室で育てている苗の状況を確認しました。

品種は、なす、ピーマン、じゃがいも。種から育てるじゃがいもは生育が難しいそうです。

最後に、キャベツ、ブロッコリーの収穫を行いました。

レタスの苗6種類、3本ずつ配布がありました。

3月7日(金曜日) 9時30分から

第23回『ステップアップ講座』です。

最初にキャベツの苗を植えました。

30センチメートル間隔で、植える位置の印を付けていきました。畝の間隔は75センチメートルとし、3列植えました。

苗をただ穴に入れるだけでなく、土の回りを指で押さえると雨が溜まることを教わりました。

場所によって生育に差が出ない様に、3種類のキャベツを反復させて植えました。

次に7番ハウスで、講座生が実施している「菌ちゃん農法」を試みました。

古くなった椎茸のほだ木を畝の両脇に埋めて、45センチメートルの高さまで土を盛りました。レーキでならし転圧した後、スプリンクラーで水を遣りました。

水遣りをしている間に、キャベツ、チンゲン菜花、菜花を収穫しました。

その後、菌ちゃん農法の土盛りをしました。

手で角を整え、上に木屑を載せました。実際は、5センチメートル位落ち葉やもみ殻を入れることになるそうです。

2月21日(金曜日) 9時30分から

第22回『ステップアップ講座』です。

ビニールハウス内で、講座生がほ場に植える種いもの準備をしました。

まず、大きなじゃがいもは4分の1、中くらいのものは2分の1にカットし、切り口に草木灰をつけてカゴに並べました。

次にほ場にロープを張り、それに沿って溝を掘り、30センチメートル間隔で種いもを植えました。

講座生は、肥料を概ね一握り種いもと種いもの中間に施肥をした後、15~20センチメートル程覆土しました。

最後に、ほ場やビニールハウス内を整理するため、野菜の収穫をしました。ほ場では、大根やカリフラワー、キャベツ、ビニールハウス内では、にんじんや春菊などを収穫しました。

2月7日(金曜日) 9時30分から

第21回『ステップアップ講座』です。

最初に種じゃがいもを植えるため、マルチに30センチメートル間隔で穴を開けました。

いもは、頂芽に沿って切ることを教わり、小さいものは二つ、大きいものは四つに切りました。

病気や腐敗から守るため、切り口に灰をまぶしておきます。

品種は、アンデス赤、ホッカイコガネ、メークイン、とうや

種いもは、15~20センチメートルの深さで植えました。

2列作付けし、1列にとうやを、もう1列にメークイン、ホッカイコガネ、アンデス赤を植えました。

露地植えも行いました。30センチメートル間隔で、中間に肥料を蒔きました。

最後にカリフラワー(白い珊瑚礁ネオ)と菜花を収穫しました。

1月24日(金曜日) 9時30分から

第20回『ステップアップ講座』です。

最初に本館の実習室で、座学を行いました。

講座生に種のカタログを配布し、後日、夏野菜として何を作りたいか検討をすることとしました。

座学終了後、消防訓練の避難誘導へ講座生に参加してもらいました。

職員の指示に従い、すみやかに避難することが出来ました。

圃場に移動して、人参の種蒔きを行いました。

2種類の人参(向陽二号、クリスティーヌ)を、マルチの穴に4粒ずつ蒔きました。

穴に水やりしてから蒔くと、乾きにくいそうです。覆土はマルチと同じ高さにする。

トンネルの支柱は、60センチメートル間隔とし、支柱1つ置きに杭を刺し、ビニールの上に紐を掛けて押さえました。

次に野菜の収穫を行いました。

蕪(碧寿、もものすけ)、春菊(きわめ中葉春菊、大葉春菊)、葱。

1月10日(金曜日) 9時30分から

第19回『ステップアップ講座』です。

最初に人参を作るための地作りとマルチ張りをしました。

肥料として、20平方メートルの面積に、ジシアン2キログラム、過燐酸石灰1.2キログラムを撒きました。

土地の質が変わると肥料の量も変わるので、土壌分析をすると良いことを教わりました。

2列作成し、各列に線虫防除のネマトリンを400グラムずつ撒きました。

次に野菜の収穫を行いました。

大根(京むらさき・ビタミン大根・もみじスティック・北京赤大根)、蕪(碧寿・はくれい・桃寿)、水菜(紅法師)。

この他に葱、レタス、白菜、カリフラワーも採りました。

12月20日(金曜日) 9時30分から

第18回『ステップアップ講座』です。

最初に菜花、えんどう豆、そら豆の生育確認を行いました。

野菜に水分が十分にあって凍るのは大丈夫。水分がない状態で凍ると溶けてしまう。

水やりは日中に行うことを教わりました。

次に野菜の収穫を行いました。

白菜(タイニーシュシュ)、カリフラワー(オレンジさん)、レタス(レッドセイバーまたはミスターシーザー)は1人1個を取りました。

大根は薬師丸という聖護院大根を1人1個、人参(スイートキャロット)は全部抜きました。

葱(大河の轟)も採りました。鍋用となり、鍬で根を掘り取り上げました。

根腐れ病に注意すること。じゃがいも、トマトの後に作ると10年間は原因菌となるそうです。

最後に小松菜、水菜、みぶ菜、春菊、ルッコラを収穫しました。

12月6日(金曜日) 9時30分から

第17回『ステップアップ講座』です。

最初にレタスのビニールトンネル掛けを行いました。

ビニールを掛ける場合、まず両端を決めて行います。ビニールは、時間が経つと縮むため余裕を持たせること。

アンカーを斜めに刺し、交互に紐を掛けました。最後のアンカーは、張りを持たせるため、完全に打ち込む前に紐を縛ってから足で踏み込むと良いそうです。

温度調節や換気をする場合は下を持ち上げ、たるんだ所は雨が溜まらない様に外側に折ることを教わりました。

1人で作業する場合は、ガラス繊維で出来たダンポールを使うと便利だそうです。

内部は相当暑くなるため、閉めっぱなしより少し開けておく方が良いそうです。

次にカリフラワー、白菜、大根、ニンジンを収穫しました。

カリフラワーは、葉を実の高さで切ると傷めずに持ち帰れるそうです。

大根は、6種類の中から収穫しました。

11月22日(金曜日) 9時30分から

第16回『ステップアップ講座』です。

最初にビニールハウス内で、葉物の間引き作業を行いました。

品種は、小松菜、みぶ菜、水菜、ほうれん草、ルッコラ、カブ。

ほうれん草は、株を2本残すこと。1本だと大きくなりすぎるそうです。

次に、レタスの支柱立てを行いました。

レタスは33センチメートルおきに植えているので、1個飛ばしで立てました。

支柱を渡す人1名と立てる人2名で行いました。微調整を行い幅、高さを揃えました。

次の作業は、9月6日に播種した大根を掘りました。

2品種を掘り、生育状態を比較しました。

アブラムシがいるので、葉を食べる時はよく洗うことと指導がありました。

最後にエンドウ豆に掛けた防鳥ネットを見学しました。(寒冷紗使用、霜除けにもなります。)

昨年、ヒヨドリによる被害がありました。

間引き菜は、講座生が持ち帰りました。

11月8日(金曜日) 9時30分から

第15回『ステップアップ講座』です。

営農指導員から、立ったまま苗を植えられるハンドプランターの実演があり、圃場で講座生が体験しました。

試験栽培している大根の生育状況確認のため、9月6日播種の大根2品種を試験的に8本ずつ収穫しました。

収穫した大根は、講座生が手分けして葉長、根長、根径、重さを計り記録しました。品種1は品種2より全般的に大きく、味覚的には辛みが強い結果となりました。

次に、圃場とビニールハウス内の作物について、生育状況の説明を受けました。

最後に、指導員が講座生全員に種苗のパンフレットを配布し講座を終了しました。

10月25日(金曜日) 9時30分から

第14回『ステップアップ講座』です。

朝、雨が降り圃場が湿っていたので、ビニールハウス内で鎌、鍬、鋏の研ぎ方を教わりました。

砥石を刃に対して30度の角度で3~4回研げば良い。

力を入れる必要はなく、刃を体と反対側に向けると安全である。

ステンレスは専用の砥石で研ぐことを教わりました。

次に作物の生育状況の確認を行いました。

カリフラワー、白菜、レタス、キャベツ、大根、人参。

大根にはバッタの被害が見られました。

キャベツなどは、丸まった部分に虫が入ると農薬が効きづらくなるので、防虫ネットが必要となります。

最後に里芋を掘りました。

「ちば丸」という品種で、なかなか良い出来栄えでした。

10月11日(金曜日) 9時30分から

第13回『ステップアップ講座』です。

最初に落花生を掘りました。

品種はおおまさりネオと郷の香(さとのか)です。

本日掘った落花生は、ビニールハウスに運び保管しました。

次に落花生のもぎ取りを行いました。

大粒のおおまさりネオと小粒の郷の香をもぎました。

おおまさりネオが11.5キログラム、郷の香が9キログラム取れました。

取った落花生は、小分けにして講座生が持ち帰りました。

ゆで落花生にするには、茹でて約1時間掛かるそうです。

9月27日(金曜日) 9時30分から

第12回『ステップアップ講座』です。

雨のため、1番ビニールハウスで玉ねぎの種蒔きを行いました。

200穴のトレー3つに、それぞれ別の品種(アトン、ホワイトベアー、ケルたまルビー)を蒔きました。

たっぷり水をやるように指導がありました。

次に菜花の移植を行いました。

種を蒔いて8日経ったものを移植しました。

苗を1本ずつ選り分けてトレーに植えました。

畑に植える際は、30センチメートル位空けて、植えるようにすることを教わりました。

講座生は、最後に菜花とキャベツの苗をもらって帰りました。

本日中に移植した方が良いそうです。

9月6日(金曜日) 9時30分から

第11回『ステップアップ講座』です。

圃場で、カリフラワーの土寄せを行いました。

三角鍬を使用し、根を切らないため少し離すことが大事です。

土を多く掛けすぎない様にと指導がありました。

次に白菜等の苗の生育状況の確認をしました。

バッタ、ダンゴ虫などの被害がありました。

育苗箱の下を少しでも浮かすと良いそうです。

休憩後、キャベツの下地を作るため施肥を行いました。

窒素、リン酸、カリを14-14-14の割合で、9キログラム用意しました。

幅5メートル、縦20メートルの区域を3等分して3キログラムずつ撒きました。

最後にブドウの収穫を行いました。

8月23日(金曜日) 9時30分から

第10回『ステップアップ講座』です。

圃場で、カリフラワーの苗を植えました。

間隔は、白い珊瑚礁ネオとオレンジさんは50センチメートル、ダ・ヴィンチは40センチメートルとしました。

条間は75センチメートルです。

休憩後、苗に水やりを行いました。

葉に水を掛けるとレンズ効果で焼けてしまうので、根元に掛けるように指導されました。

次にニンジンの発芽が芳しくないので、草取りをして再度種まきを行いました。

ニンジンは光を好むので厚く土を掛けず、上に藁を掛けてやりました。

再度休憩後、ブドウの収穫を行いました。

ネオマスカットとピオーネを収穫。ハウス栽培なので、農薬は散布していないそうです。

7月26日(金曜日) 9時30分から

第9回『ステップアップ講座』です。

朝から非常に気温が高い1日となりました。

作業小屋の庇の下で、カリフラワーの種播きを行いました。

2種類の育苗用土を1対1で混ぜ合わせ、それを白いセルトレイに隙間のない様に詰めました。詰め方が不十分だと種が潜ってしまうそうです。

品種は3種類(オレンジさん、白い珊瑚礁、ダ・ヴィンチ)播きました。

品種が判りやすい様に、日付、品種、粒数を記した札を立てました。

夏場は水、温度、光に注意。庇の下で乾燥しない所に置きました。

2~3日で発芽するそうです。

休憩後は、収穫を行いました。

キュウリ、ニガウリ、ナス、トマト、ピーマンを収穫。

7月12日(金曜日) 9時30分から

第8回『ステップアップ講座』です。

雨でしたので、1番ハウスにてミーティングを行いました。

そろそろニンジン、カリフラワーの注文する種を決めなくてはいけないそうです。

ニンジンはスイートキャロット、ベーターリッチ等、カリフラワーは白い珊瑚礁ネオ、オレンジさん等を注文することとしました。

人参の種は5センチメートル間隔であれば間引く必要はないそうです。

種を早く播くとその後、高温により芽が溶けてしまうため、寒冷沙を使用して遮光しないといけないそうです。

次に野菜の生育状況を見てみました。

トマト、スイカ、メロン、枝豆、里芋

里芋は、盆過ぎから9月初めにかけてヨトウ虫に注意するよう教わりました。

最後にキュウリ、ニガウリ、ナス、トウモロコシ、ミニトマト、ピーマンを収穫しました。

6月28日(金曜日) 9時30分から

第7回『ステップアップ講座』です。

最初に5番ハウスでぶどうの摘粒を行いました。

房の粒を取り除き、すき間を空けました。結構粒を落とすことに迷う作業です。

品種は、ピオーネとネオマスカット。

次に生育状況を確認しました(オクラ、ピーマン、ナス、トマト)。

これからは、カラスやキジに食べられないよう注意する必要があります。

収穫も行いました(トウモロコシ、ニンジン、キュウリ、ナス、ピーマン)。

最後にミーティングをしました(1番ハウス)。

キクイモやニラは繁殖力が旺盛で、ちょっと残っていても生えてきてしまう。

栽培するにはプランターが適しているそうです。

6月14日(金曜日) 9時30分から

第6回『ステップアップ講座』です。

最初にトマトの脇芽取りを行いました。

大玉は3個残すこと、誘引は花から遠いところを結ぶことを教わりました。

次に茄子の脇芽取りをしました。

切り戻し剪定を行いました。花の上の葉は1枚残し、花の直下の脇芽を取ること。

失敗しても良いので、数多く行ってみると覚えるそうです。

休憩後、トウモロコシの周りに獣害予防として電気柵を取り付けました。

地上から20センチメートルの間隔で3段取り付けました。

角は曲がりやすい様にポールを2本取り付けました。

段を替えたら、逆回りに電線を張ると良いそうです。

最後にキュウリと人参を収穫しました。

5月31日(金曜日) 9時35分から

第5回『ステップアップ講座』です。

最初、雨が降っていたため、実習室で座学としました。

カタログを見ながら、今後の作付けを打合せしました。

希望としてユニークなものは、ターサイ、ザーサイ、おかわかめ、明日葉、アーティチョークなどが挙げられました。

後日、作付けの品種を決めることとなりました。

営農指導員からこれから暑くなるので、人参、カリフラワー、ブロッコリーの栽培は難しくなる。

スプリンクラーや藁、もみ殻を使用し地温を下げるよう指導がありました。

午前11時30分頃、雨があがったので圃場に出て、キュウリの整枝を行いました。

子づるの葉を2つ残すようにし、風通しを良くしました。

最後にキュウリ、キャベツ、レタス、人参を収穫しました。

5月24日(金曜日) 9時30分から

第4回『ステップアップ講座』です。

最初にトマトの支柱立てを行いました。

2人1組でマルチの左右から支柱を斜めに差し、交差させた点を縛りました。

縛った箇所に支柱を渡し、端から一本のテープで縛っていきました。

止めの杭は縛ってから打ち込むとテンションが掛かります。

筋交いをして補強しました。

トマトの脇芽取りと誘引も行いました。

次に、茄子の脇芽取りを行いました。

上から3本を残して脇芽を取りました。葉は取らず残しておくこと。

最後に圃場の作物を収穫して終了しました。

大根、カリフラワー、キャベツ、レタス、人参を収穫しました。

5月10日(金曜日) 9時30分から

第3回『ステップアップ講座』です。

サツマイモの地ごしらえを行いました。

全長23.5メートルの列を2列作りました。肥料と殺虫剤を散布し、マルチ張りをしました。

次にじゃがいも掘りを行いました。

じゃがいもの茎を取り、マルチを剝がします。

傷つきやすいので、山を崩しながらやさしく掘るよう指導されました。

種芋1キログラムから約19キログラム収穫することが出来ました。

出荷はLサイズが一番高く売れるそうで、保存は日に当てず風通しを良くすること。

この他にレタス、そら豆、大根、玉葱、人参を収穫しました。

4月26日(金曜日) 9時30分から

第2回『ステップアップ講座』です。

最初にトマトのマルチ張りを行いました。

中心を決め両端に印を付け、そこから紐を延長します(11メートル40センチメートル)。

燐酸とネマトリン(殺線虫剤)を撒き、マルチ張りを行いました。

マルチは白い方を表にすること。熱くなりすぎず眩しいので虫が寄らないことを教わりました。

次にえんどう豆を収穫しました。

出荷する場合は、蔓を少し付けておかないといけない。

下から花が咲くので生育も早いため、下から収穫すると良いそうです。

続いて大根、玉葱を収穫しました。

大根は暑さに耐えるため、先端が辛くなってくるそうです。

最後に人参、じゃがいもの生育確認しました。

4月12日(金曜日) 9時30分から

第1回『ステップアップ講座』を行いました。

野菜栽培講習会の受講修了生を対象に募集し、8名を決定しました。

開講式では農林振興課長及び営農指導員が挨拶し、講座生が自己紹介をしました。

その後、「ステップアップ講座~販売に向けて~」をテーマに講義を行いました。

圃場では、夏野菜の苗やえんどう豆、そら豆の生育状況確認。

最後に玉ネギを収穫しました。