本文

定額減税補足給付金(不足額給付)

受付は、令和7年11月30日(日)をもって終了しました。

1 概要

令和6年度に、デフレ完全脱却のための総合経済対策(令和5年11月2日閣議決定)及び令和6年度税制改正大綱に基づき、令和6年分の所得税及び個人住民税における定額減税の実施と併せ、定額減税しきれないと見込まれる所得水準の者(定額減税可能額が減税前税額を上回ると見込まれる者)に対して、定額減税補足給付金(調整給付)(以下、「当初調整給付」という。)として、差額を支給しました。

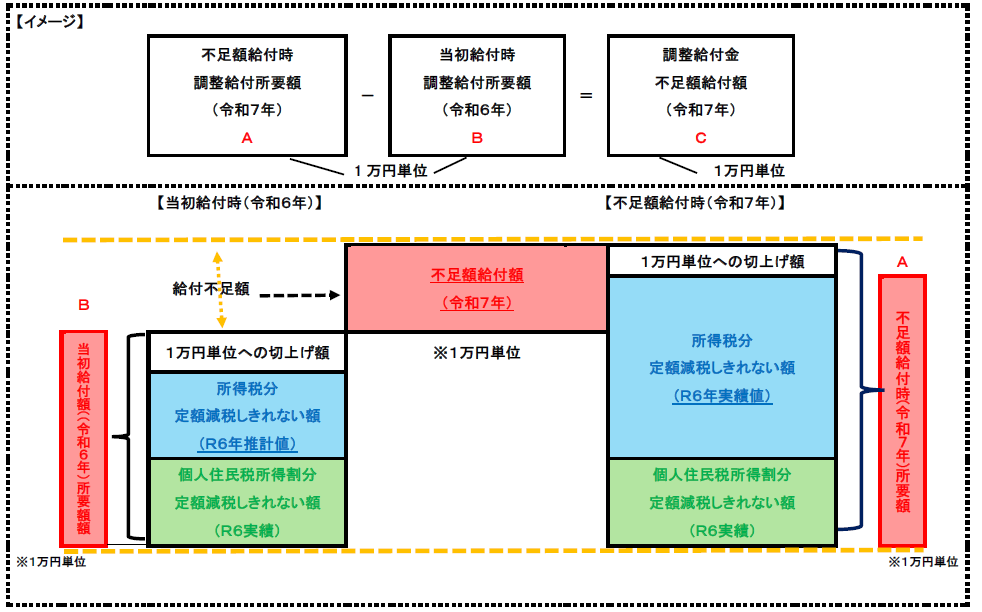

当初調整給付の際、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分の確定した所得税額で調整給付額を再算定し、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で不足が生じた者に対し、令和7年度において追加で給付金を支給(不足額給付)します。

2 当初調整給付の内容

| 定額減税可能額 A | 税額 B | 控除不足額 C | |

|---|---|---|---|

| 所得税 | 3万円×(本人+扶養親族) | 6年分推計所得税額 | A-B |

| 個人住民税所得割 | 1万円×(本人+扶養親族) | 6年度分個人住民税 | A-B |

(1)調整給付額は所得税と個人住民税所得割のそれぞれの 控除不足額 C の欄の合計をいい、1万円単位で切り上げて支給する。

(2)調整給付額が0円以下であれば0円とする。(例:1円以上1万円以下は1万円)

(3)上記表中、※令和6年分推計所得税額は令和5年分所得税額を令和6年分所得税額とみなして計算

3 不足額給付の内容

出典 低所得者支援及び定額減税補足給付金(うち不足額給付)概要資料(3月19日時点版)P5

内閣官房 令和5年経済対策給付金等事業企画室/内閣府地方創生推進室

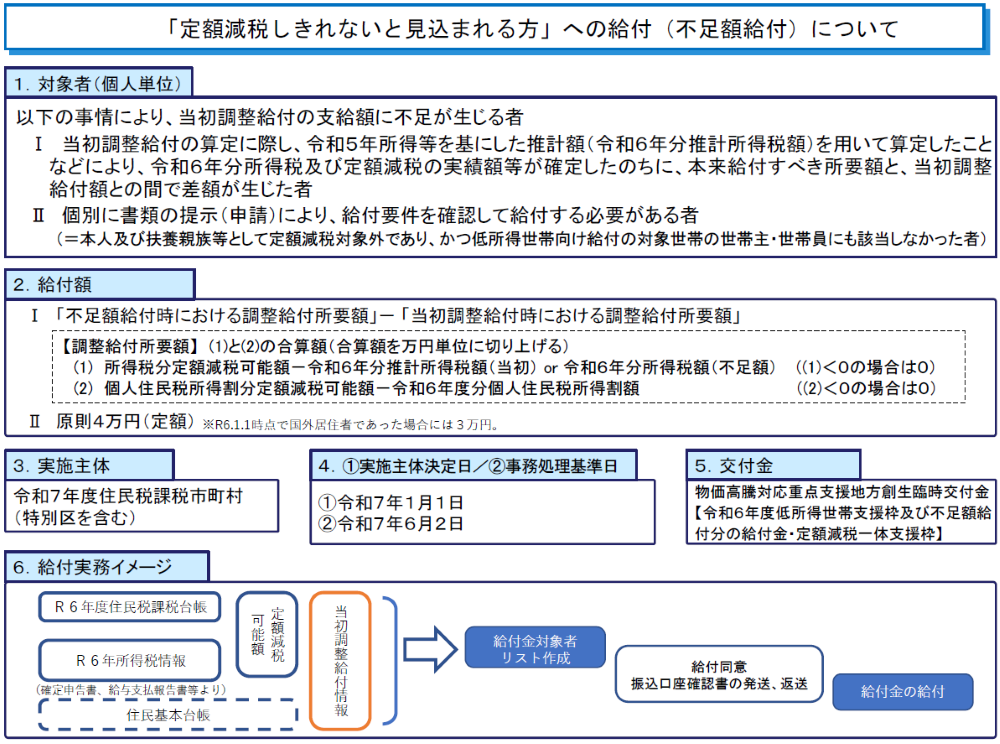

(1) 不足額給付1

(ア)対象者

※1または※2のいずれかに該当する者であって、令和7年の不足額給付時の調整給付所要額が令和6年の当初調整給付額を上回る者。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限る。

※1 所得税の定額減税可能額(3万円×減税対象人数)が「令和6年分所得税額」を上回る者

※2 個人住民税所得割の定額減税可能額(1万円×減税対象人数)が「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る者

(イ)扶養親族等の判定

【所得税】

| 当初調整給付 | 令和6年分推計所得税(令和5年分所得税)は、令和5年所得に基づくため、令和5年12月31日の現況で判断 |

|---|---|

| 不足額給付 |

令和6年分所得税は、令和6年所得に基づくため、令和6年12月31日の現況で判断 →令和6年1月1日以降の扶養親族等の変動は加味する。 ただし、令和6年中における扶養親族等の死亡については、死亡の時の現況による。 ※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者は、令和6年12月31日の現況で判断 |

【個人住民税所得割】

|

当初調整給付 不足額給付 |

令和6年度分個人住民税所得割は、令和5年所得に基づくため、令和5年12月31日の現況で判断 →令和6年1月1日以降の扶養親族等の変動は加味しない ※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者令和7年度分個人住民税所得割額の定額減税で加味 |

|---|

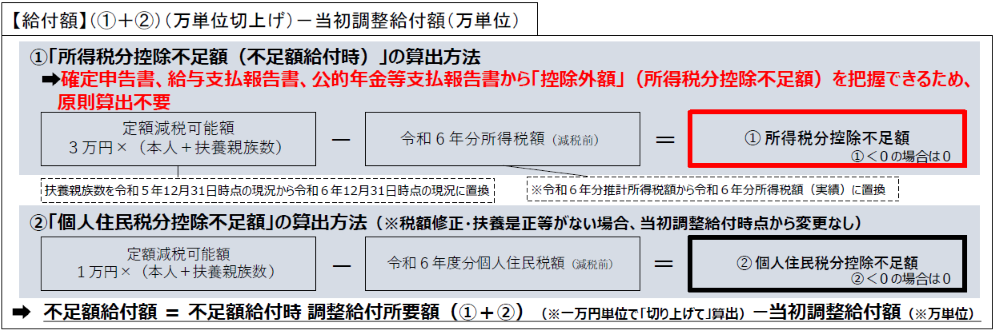

(ウ)給付額

不足額給付額=不足額給付調整給付所要額-当初調整給付額

(2) 不足額給付2

(ア)対象者

原則として、以下のいずれの要件を満たす者

・所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロである者(=本人として定額減税対象外)

・税制度上、「扶養親族」から外れる者(=扶養親族等としても定額減税対象外)

・低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない者

・定額減税補足給付金の当初調整給付を本人として受けていない、または、受給者の扶養親族でない者

<給付対象となり得る者の例>

〇青色事業専従者、事業専従者(白色)

〇合計所得金額48万円超の者

※個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある。

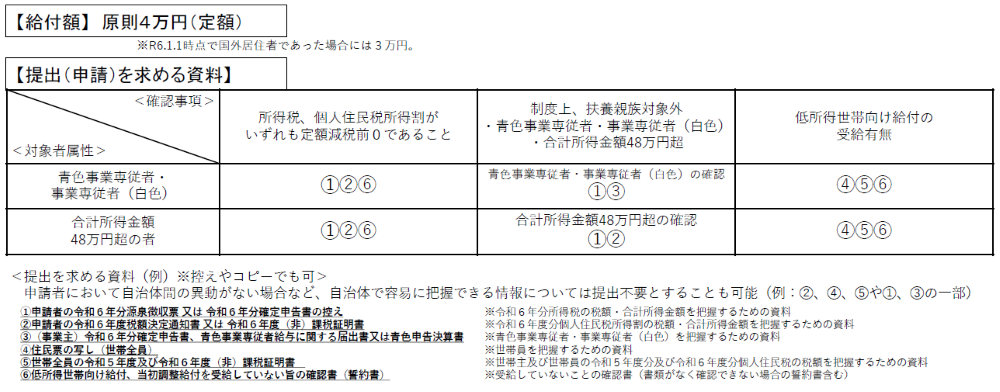

(イ)給付額

原則4万円(定額) ※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円

4 対象者へのご案内

対象となる方には、市から8月下旬以降にご案内の文書を発送する予定です(当市に令和6年度の課税資料のない方等、個別に書類の提出(申請)を要する方を除く)。

文書の発送時期や手続きの方法など、詳細が決まりましたらこのページにてお知らせします。

| 日付 | 発送文書 | 対象 |

|---|---|---|

| 9月10日 | 「袖ケ浦市定額減税調整給付金(不足額給付)支給のお知らせ」(ハガキ) |

不足額給付1の対象者の方で、市が口座情報を把握している方 |

| 9月26日 |

「袖ケ浦市定額減税調整給付金(不足額給付)」に関するご案内、 袖ケ浦市定額減税調整給付金(不足額給付)支給確認書」(封書) |

不足額給付1の対象者の方で、市が口座情報を把握していない方 |

| 9月26日 |

「袖ケ浦市定額減税調整給付金(不足額給付)」に関するご案内、 袖ケ浦市定額減税調整給付金(不足額給付)申請書(転入者以外)」(封書) |

不足額給付2の対象者と思われる方 |

5 支給金額

(1)不足額給付1

「本来給付すべき所要額」と「当初調整給付額」との差額

※1万円単位に切り上げた金額

(2)不足額給付2

原則4万円(定額)

※令和6年1月1日時点で国外居住者であった方、令和6年度住民税で被扶養者として減税を受けた方等は1万円~3万円

6 手続き方法と支給日の目安

市が対象要件を満たしていることを把握できた方へ支給に関する案内文を送付します。

市が口座情報を把握している方には、

「袖ケ浦市定額減税調整給付金(不足額給付)支給のお知らせ(ハガキ)」を、

把握していない方には

「袖ケ浦市定額減税調整給付金(不足額給付)に関するご案内(封書)」を送付します。

「袖ケ浦市定額減税調整給付金(不足額給付)支給のお知らせ(ハガキ」が届いた方 ※手続きは不要です

「袖ケ浦市定額減税調整給付金(不足額給付)支給のお知らせ(ハガキ)」が届いた方は、公金受取口座により振込先口座の確認ができているため、書類返送等の申請手続きをせずに給付金を受け取ることができます。

※受給を辞退される方や振込口座を変更される方等は、ハガキに記載の指定期日までに、ハガキに記載のQRコードからお申し込みいただくか、コールセンターまでご連絡ください。

※ハガキに記載の支給額とお手元の資料(所得税は源泉徴収票等の控除外額、住民税は令和6年度住民税の決定通知書の定額減税控除不足額に相違がある場合は、コールセンターにお問い合わせください。

※「袖ケ浦市定額減税調整給付金(不足額給付)支給のお知らせ(ハガキ)」サンプル [PDFファイル/657KB]

支給の目安

振込口座の変更等がない方には、ハガキに記載している振込予定日に支給します。

「袖ケ浦市定額減税調整給付金(不足額給付)に関するご案内(封書)」が届いた方 ※手続きが必要です

※「袖ケ浦市定額減税調整給付金(不足額給付)」に関するご案内、袖ケ浦市定額減税調整給付金(不足額給付)支給確認書」(封書)サンプル [PDFファイル/797KB]

※「袖ケ浦市定額減税調整給付金(不足額給付)」に関するご案内、袖ケ浦市定額減税調整給付金(不足額給付)申請書(転入者以外)」(封書)サンプル [PDFファイル/958KB]

オンライン申請

「袖ケ浦市定額減税調整給付金(不足額給付)に関するご案内」の裏面にあるQRコードから申請してください。

支給日の目安

市が申請を受け付けてから、概ね1ヶ月後に振込予定です。

郵送申請(紙での申請)

必要事項に記入し、必要書類を同封のうえ、返信用封筒にてご返送ください。

支給日の目安

市が書類を受け付けてから、概ね1ヶ月後に振込予定です。

申請が必要な方(ご自身が対象要件を満たしていると思われるのに、市からの書類の送付がない方) ※手続きが必要です。

・申請が必要な方の例

令和6年1月2日~令和7年1月1日の間に転入された方 等

※令和7年度住民税の課税自治体が袖ケ浦市以外の方は、当該住民税課税自治体にお問合せください。

・ご自身が対象要件を満たしていると思われるのに、市からの書類(「袖ケ浦市定額減税調整給付金(不足額給付)支給のお知らせ(ハガキ)」または「袖ケ浦市定額減税調整給付金(不足額給付)に関するご案内(封書)」)の送付がない方は、下記の二次元コードもしくは下記URLから、電子フォーム上で対象確認を行ったのち、対象の可能性のある方については、続けてオンライン申請することができます。

QRコード

支給日の目安

・市が書類を受け付けてから、概ね1ヶ月後に振込予定です。

7 申請期限

令和7年11月30日(日)必着

8 問合せ先

袖ケ浦市定額減税補足給付金コールセンター(令和7年8月1日より) Tel 0570-07-0014(ナビダイヤル)

午前9時から午後6時(日祝除く)

不足額給付については、令和5年分や6年分の所得状況、個々の課税状況により算定結果が様々ですので、個別具体的なお問い合わせ(対象か否か・支給金額・課税内容による有利不利など)にはお答えできません。あらかじめご了承ください。

給付対象者には8月下旬以降に市から文書を発送する予定です。給付金額も記載いたしますので、そちらでご確認をお願いいたします。

9 給付金を装った詐欺にご注意ください

給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報・通帳・キャッシュカード・暗証番号の詐取」にご注意ください。

コールセンターの電話番号が改ざんされたチラシを渡され、その番号に電話をかけると「給付金を渡すから、先に指定する口座に手数料を振り込んでください」と言われるなどの詐欺が考えられます。

市や国、県が、給付金に関して以下のことを行うことは絶対にありません。

・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること

・支給にあたり、手数料の振込みを求めること

・メールやショートメッセージサービス(Sms)を送り、給付金の申請手続きを求めること

・電話や訪問により銀行口座の暗証番号を聞きだすこと

・キャッシュカードや現金、通帳を預かること

申請内容に不明な点等があった場合、市から問い合わせを行うことはありますが、上記のような行為は絶対にありません。「給付金のために必要」 と言われても、お金に絡む話は一人で判断せず、ご家族や警察に相談してください。また、情報を教えてしまった、実際に被害に遭った場合は、市や最寄りの警察本部・警察署、警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。